Ivo Herzog: “O Brasil insiste em virar a página da ditadura mas sem escrevê-la antes”

O filho do jornalista Vladimir Herzog, morto por militares, diz que o relatório da CIA que revelou a anuência da cúpula com assassinatos mostra que não existiam “porões”, mas “palácios da ditadura”

São Paulo

A família do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em outubro de 1975, foi obrigada a conviver, por 38 anos, com uma mentira oficial humilhante que só viria a ser corrigida em 2013. Foi somente em março daquele ano que a viúva Clarice Herzog, e os filhos Ivo e André receberam a certidão de óbito corrigida com a verdadeira causa da morte do pai: lesões e maus-tratos sofridos durante interrogatório nas dependências do segundo Exército DOI-CODI, em São Paulo, onde ocorreram as principais execuções da ditadura. Na certidão anterior, a versão maquiada pelo Governo militar sugeria o suicídio, ou “enforcamento por asfixia mecânica”. Era apenas mais uma mentira diabólica que a ditadura militar (1964-1985) produziu e amarrou de modo a manter uma versão fantasiosa sobre esse período da história brasileira

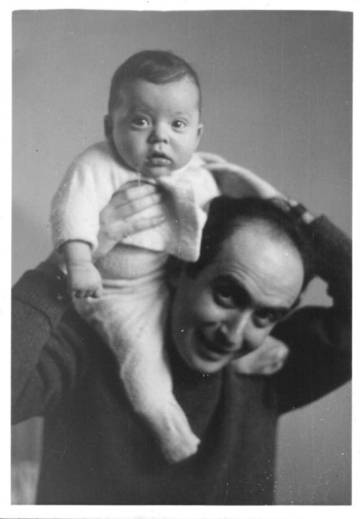

Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog

O caso de Herzog, no entanto, é apenas uma peça de um quebra-cabeça que parece, agora, ainda mais incompleto, diante do recente relatório da CIA que veio a público há poucos dias. O documento, revelado pelo Bureau of Public Affairs do Departamento de Estado dos Estados Unidos, revelou que o general Ernesto Geisel, o quarto presidente militar da ditadura, que assumiu em 1974, endossava a execução de “subversivos” pelo regime. Até então, a história brasileira retratava o general, que governou até 1979, como a figura decisiva para a abertura do país à democracia, e que integrava a ala ponderada do regime, um contraponto à ala radical dos militares que defendiam matar seus opositores. Os novos documentos, porém, revelam que Geisel não era tão moderado como se acreditava. Ao contrário, ele tomou a decisão, em abril de 1974, de manter essa política de execuções no seu Governo, ainda que com alguma ressalva.

Segundo os documentos da inteligência dos EUA, ele orientou que apenas subversivos perigosos fossem executados no seu Governo. Vladimir Herzog, porém, não seguia esse perfil. O jornalista ocupava o cargo de diretor de jornalismo da TV Cultura à época em que foi assassinado. Por tratar-se de um canal público, a contratação de Herzog, naquele mesmo ano de 1975, precisou ser endossada pelo Serviço Nacional de Informação (SNI), centro de inteligência criado pelos militares em 1964, justamente para controlar os inimigos do Governo. Chamado para ser interrogado num momento em que jornalistas eram alvo de perseguição do regime, Herzog apresentou-se espontaneamente no dia 25 de outubro na sede do DOI-CODI. Nunca mais voltou. Foi morto ali, aos 38 anos. Tão cruel quanto a sua execução, foi a farsa montada pelos militares, que simularam um suicídio de Herzog. O jornalista foi fotografado enforcado com um cinto. A foto, toscamente montada, circulou o mundo, e expôs a perversidade que o Brasil vivia àquela altura. Ao menos 89 pessoas foram mortas a partir de abril de 1974, segundo levantou o portal G1.

Desde a morte de Vladimir Herzog, coube à sua família sobreviver para trazer a verdade dos fatos. O filho mais velho do jornalista, Ivo, viveu a tragédia quando tinha somente 9 anos. Hoje, aos 52, trabalhando no instituto que leva o nome do seu pai, continua pressionando pela verdadeira história da ditadura. Foi ele quem cobrou, em nome da família, que o Itamaraty solicitasse ao governo americano a divulgação completa do relatório da CIA com detalhes que ainda não vieram a público. Ivo recebeu o EL PAÍS por duas horas e meia para falar, uma vez mais, da morte de seu pai, desta vez à luz das novas revelações.

Pergunta. Você, como filho de um personagem icônico dessa passagem da história do Brasil, como recebeu o relatório da CIA que veio à tona?

Resposta. Esses documentos derrubam a tese que a gente viveu, eu pelo menos vivi, durante muitos e muitos anos. A gente achava que o Ernesto Geisel não era a pessoa a quem tínhamos de focar nossos olhos, nossas raivas. E os documentos mostram que sim, ele fazia parte de um grupo, não sei se o mais ou menos radical. Mas isso agora é irrelevante. O fato é que ele era conivente com as torturas e com os assassinatos. Ele tinha conhecimento do que estava acontecendo, e dava o aval da presidência. Esse documento sepulta esse termo “porões da ditadura”, que surgiu há 30 ou 40 anos. Não existem porões, existem os palácios da ditadura. Os processos da ditadura começam nos palácios dos governos.

P. Para sua família não havia, então, um papel do general Ernesto Geisel nas torturas praticadas durante a ditadura? É mesmo a partir do relatório da CIA que vocês ganham essa percepção?

R. No meu radar não tinha nenhuma informação sobre essa questão do Geisel. Ainda existia uma versão fantasiosa de que a ditadura teria vindo num crescente a partir do golpe civil militar [de 1964], que teria o ápice do endurecimento em 1973, e que com o início da gestão do Geisel, teria começado a diminuir a linha mais dura da ditadura com vias à redemocratização. Ou seja, Geisel teria enfrentado internamente setores do Governo que ainda eram de linha muito dura. E que as mortes e torturas do DOI-CODI eram parte de uma ala mais radical do regime. Que não chegava ao topo da linha de comando. Inclusive se criava esse clima de que havia uma disputa política, briga de poder, com se a linha mais dura quisesse ganhar espaço e sustentar a ideia de um perigo comunista. Na hora em que se sabe que o palácio tinha o poder para dar aval [às execuções de opositores], percebe-se que ele também tinha poder para proibir, cessar. A responsabilidade, em última análise, era da presidência da República.

P. Entre 1974 e 1975 veem-se comunicações dos EUA para o Brasil com certos questionamentos sobre desrespeito a direitos humanos e práticas de torturas no país.

R. Não eram bem questionamentos, era mais preocupação. Mas não vi uma condenação do governo americano. O que acontece – e por isso fiz a carta a[o ministro de Relações Exteriores] Aloysio Nunes – é que há trechos que estão censurados dos documentos, provavelmente porque envolvem mais o governo norte-americano. Liberou-se uma narrativa sobre personagens brasileiros. Mas não tem nenhuma sobre a atuação de personagens dos EUA. Quero saber o que ainda está escondido. Temos de ver o que está sob censura. Se a gente consegue recuperar a nossa história, o governo brasileiro deveria ter acesso a essas informações.

P. O caso do seu pai chegou à Corte Interamericana no ano passado. O relatório de agora mudaria de alguma forma o teor do que estava na corte?

R. Acho que não mudaria. A sentença está para sair nos próximos dias, semana que vem, talvez. Está pronta, não é pública, está sendo traduzida para o português, inclusive. Está na marca do pênalti.

P. Nesse processo está sendo acusado o Estado brasileiro.

R. O Brasil está cometendo um crime, que continua cometendo. Os crimes de lesa humanidade não são prescritíveis. Não podem deixar de ser investigados por nenhuma lei de Anistia. Se a família Herzog tenta abrir uma ação como tentamos, tribunais brasileiros devolvem dizendo que o crime prescreveu e que a lei de Anistia [de 1979] não permite que se investigue. Isso está errado. Uma parte do julgamento que está na corte diz muito respeito a isso, e sobre políticas de repetição, memória...

P. O que você chama de repetição?

R. Você comete um crime. Qual política você faz para que não se cometa no presente esse crime do passado? Você faz políticas públicas para evitar repetição, que passam pela construção de memoriais, garantir mecanismos para que os fatos estejam nos livros de história.

“Se o Exército pedisse perdão, eu votaria para que a ação da nossa família contra o Estado brasileiro nem existisse na Corte Interamericana”

P. Mesmo com todas as evidências, muitas pessoas insistem em dizer que a ditadura e o próprio relatório não existem.

R. O Brasil tem essa coisa de insistir em virar a página da ditadura mas sem escrevê-la antes. Antes de virar a página a gente precisa ter o conteúdo para escrever o que a gente quer virar. Temos de andar para a frente, mas tem de levar junto o passado para entender o presente e não repetir os erros de ontem. É a maneira de construir uma nação.

P. O Itamaraty acatou o pedido de sua família de cobrar informações do governo americano?

R. A mensagem que recebemos é que instruíram a embaixada em Washington para dar andamento a nossa solicitação. Nós temos uma pessoa lá para monitorar.

P. E esse documento é mais um detalhamento do que já é?

“É uma vergonha recorrer a outra nação para escrever partes da nossa história, no caso dos documentos da CIA”

R. Fiquei um pouco decepcionado de receber do Governo uma mensagem pelo e-mail geral do instituto para dizer isso. Acho que o próprio ministro Aloysio Nunes deveria ter vindo a público dar entrevista se posicionando a respeito, pelo que ele representa institucionalmente e pela história pessoal que ele tem [Aloysio integrou uma das organizações guerrilheiras mais importantes que lutou contra a ditadura].

P. É a dificuldade de tomar posição?

R. Não criar rupturas, não tomar partidos, pisando em casca de ovo. O maior adversário ao caso Herzog na OEA é o Estado Brasileiro. Uma barbaridade nas argumentações que eles utilizaram, construídas pela AGU e Itamaraty. Mas é um absurdo, de uma estupidez. Não é possível que um governo de Estado democrático de Direito trabalhe essa argumentação, parece do tempo da ditadura. Quando a Dilma era presidente, e esse processo estava em determinada fase, conversei com a SDH colocando as áreas que víamos como necessárias (memória do caso, reparação, não repetição e a Justiça em si). Quando teve audiência lá na Costa Risca, eles disseram a minha mãe que eu já estava negociando uma solução para o assunto. “Seu filho Herzog já disse o que queria. Para a gente nem deveria existir este caso.”

P. Isso durante a audiência na corte?

R. Sim, na audiência na corte, no ano passado, enquanto minha mãe estava sendo entrevistada. A menina da AGU. Foi uma coisa covarde, lamentável.

P. Mas quando falamos em Justiça, efetivamente, qual é a referência?

R. A ação [apresentada por Clarice Herzog pedindo que o Estado reconheça sua responsabilidade pela prisão, tortura e morte de Vladimir Herzog] em 1976, vencida pela família, ordena que o Estado investigue a morte do meu pai. Transitou em julgado e o Estado não cumpre a sentença do Juiz Márcio Moraes. Em novas ações que a família tentou, não tivemos sucesso com o Estado dizendo que está arquivada porque prescreveu e tem sobre ela a lei da Anistia. Mas pelos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, essa lei não pode estar acima de um entendimento jurídico internacional. Crimes de lesa humanidade não prescrevem.

P. Vocês já passaram por bastante coisa difícil em busca de justiça neste caso...

R. Quando houve o crime contra meu pai, minha mãe trabalhava na agência Ogilvy. O grupo sugeriu a minha mãe que ela fosse para qualquer outro país. Ela disse “eu tenho que ficar aqui e mostrar aos meus filhos a verdade dessa história e buscar justiça.” E sempre procurou fazer isso, e perdeu muitos amigos que diziam que ela era louca, que se afastaram, porque ela manteve a fé nos instrumentos que o Estado oferecia. Sim, aquele Estado de exceção. Herdamos isso dela. Vivemos em um Estado de Direito e há instituições, que precisam ser usadas. Se elas não funcionam, que se posicionem. Mas temos de usar as regras de jogo para mostrar a verdade. E a luta tem sido nesse caminho. Conhece-se a história, sabe-se a verdade, mas não se torna a história oficial. O mais perto que chegamos foi a certidão de óbito.

P. A juventude hoje não tem nem referência de quem foi seu pai. Foi filiado ao Partido Comunista, o que gera polêmica...

R. Sim, um partido clandestino. Mas por que ele se filiou àquele grupo? Há detalhes que as pessoas esquecem, e são esses que fazem toda a diferença. Meu pai nunca foi preso. Tanto que ele se apresenta voluntariamente para depor no DOI-CODI de São Paulo. Isso é uma diferença brutal. Quando meu pai decide participar mais ativamente em busca da democracia e da liberdade, e ele é totalmente ligado aos movimentos culturais, ele traz valores absolutamente inegociáveis. Ele sempre foi contra e ele sempre condenou qualquer formação de violência. Até por ele ter fugido do terror nazista [os pais de Vladimir Herzog chegaram ao Brasil depois de fugir da perseguição nazista aos judeus]. E haviam vários grupos que buscavam a democracia, derrubar o governo militar. Mas na sua maioria ou eram do grupo da luta armada, ou não tinham nada contra a luta armada. Haviam dois grupos apenas naquela época que condenavam a luta armada: o Partido Comunista Brasileiro e a Igreja Católica de D. Paulo [Evaristo Arns]. Mas ele era judeu. Por isso lhe restou o PCB. E as pessoas ficam falando que ia ter um regime de Cuba, essas bobagens todas. É uma ignorância absurda. E hoje a gente tem de ter menos tolerância com essa ignorância. Porque no passado você precisava consultar livros, estudar em biblioteca. Hoje dá um Google e você consegue ter acesso a essa informação, à História. Mas as pessoas ficam na sua zona de conforto e falando de maneira leviana sem ter conhecimento sobre a temática que estão falando.

P. Ou seja, o PCB não tinha nada a ver com o socialismo da URSS.

“Ainda existia uma versão fantasiosa de que com Geisel teria começado a diminuir a linha mais dura da ditadura”

R. Não, era o PCdoB que tinha mais essa ligação com a União Soviética. O PCB acreditava no Estado com uma política de Estado social. Era mais parecido com o atual PSDB. Quando o PCB se legalizou, Alberto Goldman [ex-governador de São Paulo] se elegeu deputado federal pelo partido. Votei no Goldman, que depois foi para o PMDB e PSDB. As coisas eram próximas.

P. O que vocês acham que aconteceu com o seu pai dentro do DOI-CODI?

R. De novo, os detalhes. O que existia era uma ala mais radical do Governo querendo provar que havia um perigo comunista. E naquele momento o foco eram os jornalistas. E haviam jornalistas que eram mais ou menos ativos politicamente. Meu pai era menos ativo. E tem um outro ponto importante. Para ele ser contratado pela TV Cultura, o nome dele foi aprovado pelo SNI [Serviço Nacional de Informação], por Brasília, pelo Exército. Foi aprovado porque não havia nada contra ele. Mas naquela hora você tem outros jornalistas sendo torturados para falar nomes de membros do partido comunista. E tem o nome do meu pai. Então meu pai é chamado, na mesma linha de começar a soltar nomes. E o método para confessar era através de violência, e começa a sofrer. E num determinado momento, já bastante intenso, mandam ele redigir um bilhete, dizendo que se arrependia, fazendo mea culpa algo assim. E esse bilhete é muito importante porque é uma prova de tortura, e as palavras que estão lá não são palavras que meu pai usaria. A letra é dele, mas numa grafia perturbada. Ele escreve e quando termina, num momento de reflexão, meu pai rasga o bilhete. Quando rasga, os caras foram com tudo pra cima dele. E aí ele morre. Não acho que quando meu pai foi para lá, o objetivo do Exército era que ele não saísse de lá. Até porque tomamos algumas precauções. Ele não podia desaparecer. Quando ele foi voluntariamente, foi junto com um colega da redação. Tinha algumas medidas de precaução. A leitura que temos é que foi um momento de fúria que resultou na morte dele.

P. Como foi para você, criança, isso naquele momento, e crescer sem pai?

R. Essa parte eu já falei 200 milhões de vezes, foram pelo menos 20 entrevistas nesta semana de coisas que me mutilam. Sobre essa coisa de mudar o Brasil podemos falar até a meia-noite. Mas essa parte é... desgastante. Isso é irrelevante para construir qualquer coisa a maneira como eu vivi é irrelevante para construir alguma coisa nova.

P. Hoje seu foco é exatamente pensar o país.

R. Dia 27 de junho de 2009 é criado o instituto Vladimir Herzog. Até essa data nós falávamos do meu pai em outubro [25 de outubro de 1975], pois o tema era a morte dele. O instituto é criado no dia de nascimento dele. A pauta vira a vida, vira uma pauta construtiva. Fica muito melhor para a família. Posso falar do caso Herzog até a meia noite se necessário, mas cutucar a morte dele... até porque é algo que sempre me afastei. Aqui no instituto não há uma foto do meu pai morto. Nunca li uma matéria sobre a morte do meu pai. Não é algo que agrega. Tem cicatrizes profundas, mas que não vão construir o mundo. O importante aqui é que uma criança foi machucada de uma maneira muito séria. Sou o filho mais velho, e somos uma família muito pequena. Somos eu, minha mãe, meu irmão, meu filho e duas sobrinhas. Os únicos Herzog. Me introduzi no assunto da política aos 9 anos de idade. É um assunto sério para mim, e me incomodo quando as pessoas são levianas sobre esse tema. Sou um ator político intenso, mais do que eu deveria ser por conta de uma tragédia. Não deveria precisar de uma tragédia para isso.

P. Você e sua família perdoam quem cometeu esse crime contra seu pai?

R. Eu não desculpo, mas não vou viver amargurado para o resto da minha vida. Quando começou a questão dos escrachos há 4 ou 5 anos, minha mãe descobriu que o [Harry] Shibata [médico legista que assinou o atestado de óbito de Vladimir Herzog como se ele houvesse cometido suicídio] morava a 100 metros da casa dela. Ele se diz inocente até hoje, e ele queria falar com a minha mãe e ela não quis. Também não quero falar com ele. Acho que temos de seguir a lei. Se um militar cometeu um crime, tem de ser expulso da corporação. Para que nem eu e nem você continuemos pagando a aposentadoria dele. Tem de ter uma pena. Mas não é olho por olho, dente por dente. Alguns já morreram? Quando a gente faz alguma coisa temos de assumir responsabilidade pelo que fez e as consequências. Se isso vai envergonhar a família dele, eles que façam um trabalho de mostrar que não são mais aquilo que eles eram. Quando falamos em perdão, acho que temos agendas maiores do que as pontuais. Mostrar que a política de Estado mudou, o Estado reconhecer que o que existiu no passado é errado. Isso é uma coisa maior do que amanhã botar um ex-militar na cadeia. Pois quem diz que meu pai devia morrer vai continuar dizendo o mesmo. Precisa é o Estado dizer que houve erros que não podem mais acontecer, e criando mecanismos para que eles não aconteçam mais. Porque ainda está acontecendo. Amarildo [Souza, ajudante de pedreiro morto por policiais na Rocinha em 2013, cujo corpo nunca mais apareceu] foi torturado e assassinado. Marielle foi assassinada. Toda hora relatos de pessoas torturadas nas cadeias. Os próprios presídios são instrumentos de tortura e degradação humana. Isso que eu queria, o Estado assumindo que a população tem de ser tratada com dignidade e que não pode haver excessos. Quando um governante diz que a farda da polícia é igual à bandeira do país e que quem desrespeitar a farda corre o risco de morrer tem de ser rechaçado pela sociedade.

P. Você disse que nem pensaria no processo na corte internacional se houvesse um reconhecimento. Isso é mais importante que alguma indenização?

R. Sim. Tanto que minha mãe quando entra com ação em 1976 contra a União não pede indenização. As indenizações que receberam foram no governo Fernando Henrique e nessa onda dele dar um dinheiro para as vítimas. Mas nunca movemos processo por isso. Não que dinheiro não seja importante para a gente, claro. Mas tem a questão maior da não repetição. O Estado faz uma coisa errada, dá uma indenização, e depois comete outro crime e paga de novo. Não é o Governo quem paga, é você, contribuinte. É fácil para o Estado, saída indolor. Imagina se o Exercito fala que sim, aconteceu, é verdade. “Houve exageros e matamos inocentes”. Como a pessoa que postou que ‘tinha que matar os filhos da puta mesmo na ditadura’ vai ficar? Vai ficar sozinho.

P. Você já teve a oportunidade de falar com gente das Forças Armadas?

R. Não. Por uns 30 anos não queria nem chegar perto desses caras. Mas se estivesse num debate público, colocaria. Sem problema algum. Uma vez fizemos um livro que foi lançado no salão nobre do Senado. Estava ao lado de Renan Calheiros, [ex-ministro da Justiça] Nelson Jobim – este, que foi um grande empecilho para a lei da Anistia. Jobim foi um dos caras que mais atrapalharam a nossa agenda. O encontro aconteceu duas semanas depois da morte de Amarildo. Peguei um dos livros. Havia saído uma reportagem sobre a execução dele em um jornal e coloquei dentro do livro. “Quero ler um trecho para vocês”, anunciei. O texto dizia algo assim “Evidências mostram que ele foi barbaramente assassinado após torturas pela polícia”. Então eu disse : "vocês podem estar achando que estou lendo sobre a morte do meu pai. Mas este é um fato noticiado hoje".

P. É a tal repetição que você fala.

R. O que aconteceu 40 anos atrás acontece agora. E pelas mesmas pessoas.Pouca coisa mudou. E isso não dá mais.

P. E tem quem veja nas milícias um poder paralelo similar.

R. Tem gente que fala que no passado os militares combatiam os adversários políticos na clandestinidade porque tinha dinheiro, uma economia informal que rodava. Quando isso acaba, qual clandestinidade existe? O tráfico. Porque o tráfico não acaba? Porque setores da polícia praticam extorsão. É uma simbiose. Um não existe sem outro. Agora, acabamos de descobrir que a cadeia do comando da ditadura ia ate o palácio do Governo. Até onde vai a cadeia de comando desse sistema que temos hoje? O que constrói esse pensamento, são coisas que pipocam. Preso liberado, helicóptero. Outro com milhões em apartamento. Pessoas sendo presas, doleiro, ramificação total. Armas? Tem de pagar. E é dólar.

P. Vocês, enquanto instituto, defendem a revogação da Lei da Anistia?

R. A lei da Anistia não precisa ser revogada. É preciso rever a interpretação do STF. Em 2010, usam conceito de crimes conexos. No mundo jurídico, crime conexo não tem nada a ver com isso. É ser assaltado, outras pessoas morreram, estão conexos com a ação do crime. Não há conexão juridicamente falando quando sou alguém contra o Governo, sou preso e sou torturado e morto. Não existe conexão dentro do conceito da natureza jurídica. Foi uma forçação de barra violentíssima. E tem outras duas questões. A soberania. Da mesma forma que eu acho uma vergonha recorrer a outra nação para escrever partes da nossa história, no caso dos documentos da CIA. É questão de soberania entender que sou um país dentro de uma comunidade internacional, da qual eu ajudei a criar conceitos. E se o Brasil for condenado ele tem de aplicar as condições a que for submetido. Eu já vi o STF no passado dizer que não segue decisão da OEA, pois somos um país soberano. E o mesmo STF tomou determinada decisão porque inclusive estaria de acordo com tratados internacionais do Brasil. Uma tristeza.

P. Não parece uma utopia hoje imaginar que haja um reconhecimento do que aconteceu, um consenso, sobre o que vamos escrever nos livros de história sobre período ditatorial?

R. Não tem de ter um consenso mesmo. Mas tem de existir alguma coisa, e precisam existir alguns encaminhamentos.

P. Mas existiu ditadura no Brasil. E morreram pessoas inocentes.

R. Mas nem todo mundo concorda. Assim como tem gente que diz que o homem não pisou na lua. Ou que quem morreu na ditadura era bandido. Um post que eu fiz no Facebook com a petição ao governo [para solicitar detalhes do relatório da CIA] teve alcance de 130.000 pessoas e uma centena de comentários. Metade dos comentários era que ditadura tinha de ter matado mais gente. E quem morreu era bandido.

P. Como você se sente quando lê isso?

R. No começo, lá atrás, quando eu ouvia isso, ficava absolutamente indignado e com raiva. Hoje eu penso “coitado do imbecil, é um ignorante”. Leviano, fala algo sem saber, não conhece a história. É uma opinião que não tem valor para mim.

P. Ou quando um general da reserva diz que a ditadura só matou terrorista e seu pai não tem esse perfil?

R. Quando se fala em general, é algo mais complicado. Porque em tese ele tem o conhecimento. Se o Exército brasileiro pedisse perdão pelo que fez – a gente errou, havia um contexto na época, e com distanciamento vemos que fomos longe demais... erramos e não admitimos que essas práticas voltem a acontecer a partir das Forças Armadas – eu votaria para que a ação da nossa família nem existisse na Corte Interamericana. Para mim está bom, está resolvida a questão. Eu não estou preocupado em punir, estou preocupado em mudar este país. Mudar essa coisa de segurança pública na mão de militares que só piora. O problema é que eles não admitem. E quando não o fazem, estão ao mesmo tempo dizendo que o que foi feito lá atrás foi correto e que se precisar fazer de novo, vão fazer. O twitter do Villas Bôas...

P. Às vésperas do julgamento do habeas corpus do Lula?

R. Sim, ele mais ou menos disse isso. Estamos atentos e qualquer coisa, o Exército está pronto para cumprir com a sua função. É uma loucura, um ato de insubordinação. Agora a parte mais grave disso aí. Ter uns radicais no Exército, é triste mas acontece. Agora, um presidente civil, fruto de um processo democrático, com ou sem impeachment – não quero entrar nesse mérito – não dá bola para essas coisas e ainda nomeia um militar para o Ministério da Defesa. Então, de repente, ele é um militar travestido de civil. Isso é muito sério e muito grave. Sobre a polêmica frase “Brasil voltou 20 anos em dois”. Acho até que mais. Em 1998 era Fernando Henrique e havia coisas bem construídas. Voltamos 30 anos em 2 anos. Em termos de processo democrático, maturidade política, de formação de valores. Cultura do ódio. Esta então, evoluímos 50 anos.

P. Hoje haveria um clima favorável à criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV)?

R. Mas houve clima favorável de verdade por uns três meses. Até a posse. Depois teve muita dificuldade. Eu não tinha impressão boa sobre a Dilma inicialmente, pela fama de durona, atrapalhada para falar... No discurso de posse dela, que foi para mim um dos mais significativos, em que ela põe o dedo na ferida, ao falar da ditadura, de se fazer justiça. Ela cria a CNV, a Lei de Acesso a Informação. Ela fez coisas muito importantes para nossa agenda de Direitos Humanos. Depois, a CNV capengou. E terminou de forma lacônica. Com 30 recomendações, que nunca foram colocadas em prática. Para não mentir, uma foi colocada pela gente com a memória da ditadura, com o conteúdo levantado pela Comissão. Mas estava esquecida, morrendo por inanição. Eram dois anos para fazer o trabalho. É uma tristeza. Não tinham como contratar pesquisador, não tinha espaço de trabalho... Aí correram para entregar os relatórios, e acabou. Agora mesmo, por esforços da última semana, vi alguns membros se movendo para saber onde está esse material que a CIA divulga agora. Como a CNV foi desfeita de maneira atabalhoada, ninguém sabe quem está com a guarda dos materiais.

P. O que a Comissão Nacional deixou?

R. O maior resultado da CNV é algo que não estava previsto. Ela trouxe o debate da memória para a sociedade. Passou a existir e permanece. As pessoas estão preocupadas com a memória. Mas só de existir e começar a mexer, e incentivar com centenas de comissões de verdade – da prefeitura, dos metalúrgicos, do jornalistas, da câmara, da USP - tema de memória virou política pública. Apesar de ser algo que não estava no escopo. É fato.

P. Você fala sobre o Brasil querer virar uma página que não foi escrita. Se a escrevêssemos, o que ela deveria ter? Que história é essa que você não vê escrita?

R. Quem matou o meu pai? O que aconteceu com [o deputado] Rubens Paiva [assassinado em 1971 pela ditadura]? O que aconteceu com Zuzu Angel? Quem estava no DOI-CODI quando meu pai estava lá... estavam o Serjão [Sergio Gomes], o [jornalista Paulo] Markun. Várias pessoas interrogaram eles daquela maneira. A quem eles obedeciam? Quem financiou essas operações? De onde veio o dinheiro para financiar essas operações? Quem pagou a conta?

P. Os militares daquela época estão morrendo. Vai dar tempo para esse reconhecimento, um pedido de desculpas para fechar esse quebra cabeça da história?

R. Não sei. Agora, boa parte dos problemas que a gente tem é por conta desse atraso enquanto sociedade. Você tem o [Brilhante] Ustra, que morre e não foi julgado e que até o último momento disse que nunca fez nada. Entrava lá e não sabia o que acontecia. Isso é ruim.

P. Com a informações que eles destruíam documentos, como reconstituir se eles têm interesse em manter a caixa blindada?

R. De fato a gente não tem conseguido. Volto a dizer, este é um dos problemas que a gente tem. É uma cultura de violência, uma cultura de impunidade, uma cultura da busca pelo uso da violência como se fosse resolver. O Brasil é sempre a nação do futuro. Quando é que esse futuro vai chegar? Quando a gente tratar do presente a partir do passado. Se não a gente vai ser sempre a nação do futuro... Lá teve o Plano Real, o governo Lula, agora foi, né? E não foi porque as instituições são fragilizadas. Então você tem de vender a alma para o sistema político e fazer o que você acha que é melhor para o país. Quando você tenta fazer o que é melhor para o país, te tiram. É uma piada, é uma piada legal.

P. Hoje pesquisas mostram uma sociedade ponderando a ideia de um governo militar, como mostrou que 46% apoiariam em caso de... como você, com sua história, percebe esta realidade?

R. Há um conjunto de coisas. Falência de segurança pública, de sistema de educação. Como se define sucesso na educação? Ler escrever e fazer conta? Formação de valores? Noção da história para saber como chegamos ate aqui? A questão é tão crítica em várias áreas e você perde a noção de qual é a finalidade do que você esta fazendo. As pessoas não param de se afastar do processo político porque os partidos estão engessados do modo que eles estão hoje. Aí, frases curtas, pragmáticas e objetivas ganham força. “Tem bandido? Mata”.

P. ...“Não houve ditadura”.

R. Tem um monte de gente que é corrupta? Tira essa gente e põe um ditador. O Congresso não funciona? Fecha o Congresso. São soluções simples.E o candidato de direita e extrema direita que está em destaque responde de maneira muito objetiva a essas demandas. Na linha: “você acha que tem de matar? Eu também acho. Vou colocar pena de morte. Bandido bom é bandido morto”. Ele está conseguindo esse processo de comunicação e ele se fortalece. Enquanto os pensamentos liberais está na coisa filosófica. Jogam-se as perguntas e não têm as respostas de volta. E não são simples também. As coisas estão difusas, dispersas.

P. Mas o fato de ter um candidato a presidência que relativiza o peso da ditadura não é uma espécie de derrota dessa memória que deveria estar mais assimilada pela sociedade?

R. A grande diferença dele para os outros candidatos que já tivemos é que ele é sincero [Ivo não cita o nome de Bolsonaro]. Do ponto de vista prático, o que o governo Fernando Henrique fez em relação ao período da ditadura? Lula? Só Dilma fez algo com a Comissão da Verdade. Ok, houve a comissão de anistia[instituída no Governo de Fernando Henrique para indenizar perseguidos e familiares de vítimas do regime]. Complicado. Houve cheques. Mas é péssimo dar um cheque e pronto, então resolvemos a questão da ditadura. Nunca houve um processo de reparação. Em que o chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, e que o Exército fizessem um mea culpa. Nunca houve um posicionamento genuíno.

P. Você acha que corremos risco de apoiar um Governo autoritário?

R. A gente já está apoiando. A aprovação do Temer é baixíssima, mas da autoridade do governo, não.

.png)

No hay comentarios:

Publicar un comentario