Trump siembra la discordia al reconocer Jerusalén como capital de Israel

El presidente de EE UU rompe con décadas de política exterior estadounidense. La Casa Blanca intenta amortiguar la reacción palestina y señala que la mudanza de la embajada tardará años

Washington

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firma su proclamación en la sala de recepciones diplomáticas de la Casa Blanca, en Washington, EE.UU., el 6 de diciembre del 2017, con el que confirmó que su país reconocerá a partir de ahora a Jerusalén como capital de Israel, una medida que promete generar tensiones en Oriente Medio y reducir las posibilidades de un proceso de paz entre israelíes y palestinos.FOTO: JIM LO SCALZO (EFE) | VIDEO: EPV

Los vientos de la ira vuelven a amenazar Oriente Próximo. En un gesto tan simbólico como demoledor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido hoy a la milenaria Jerusalén como capital de Israel y ha ordenado un plan para trasladar ahí su embajada. Aunque la mudanza de la sede diplomática tardará años y puede que nunca se materialice, la proclamación rompe con cualquier atisbo de neutralidad y abre un ciclo sombrío para las agónicas negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. “Estamos aceptando lo obvio. Israel es una nación soberana y Jerusalén es la sede de su Gobierno, Parlamento y Tribunal Supremo”, sentenció Trump.

El presidente ha vuelto a actuar de espaldas al mundo. Europa, China, las grandes potencias musulmanas e incluso el Papa han alertado del volcán que está a punto de entrar en erupción. “Hago un fuerte llamamiento para que todos respeten el statu quo de la ciudad, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU”, ha declarado Francisco, recogiendo un clamor del que solo Rusia, que ya apoyó a principios de año Jerusalén Oeste como capital israelí y Este como palestina, se ha distanciado.

Ante la tormenta, Trump se ha refugiado en que se trata del “reconocimiento de una realidad histórica”, la aceptación de un hecho consolidado tanto por el pasado como por el presente. “Jerusalén es el corazón de una de las más exitosas democracias del mundo, un lugar donde judíos, musulmanes y cristianos pueden vivir según sus creencias. En 1995, el Congreso aprobó por abrumadora mayoría reubicar ahí la embajada y desde entonces todos los presidentes han aplazado la decisión por miedo a afectar las negociaciones de paz, pero décadas después no estamos más cerca del acuerdo. Este es un paso largamente postergado que permitirá avanzar en el proceso y trabajar en la consecución del pacto”, se justificó el presidente.

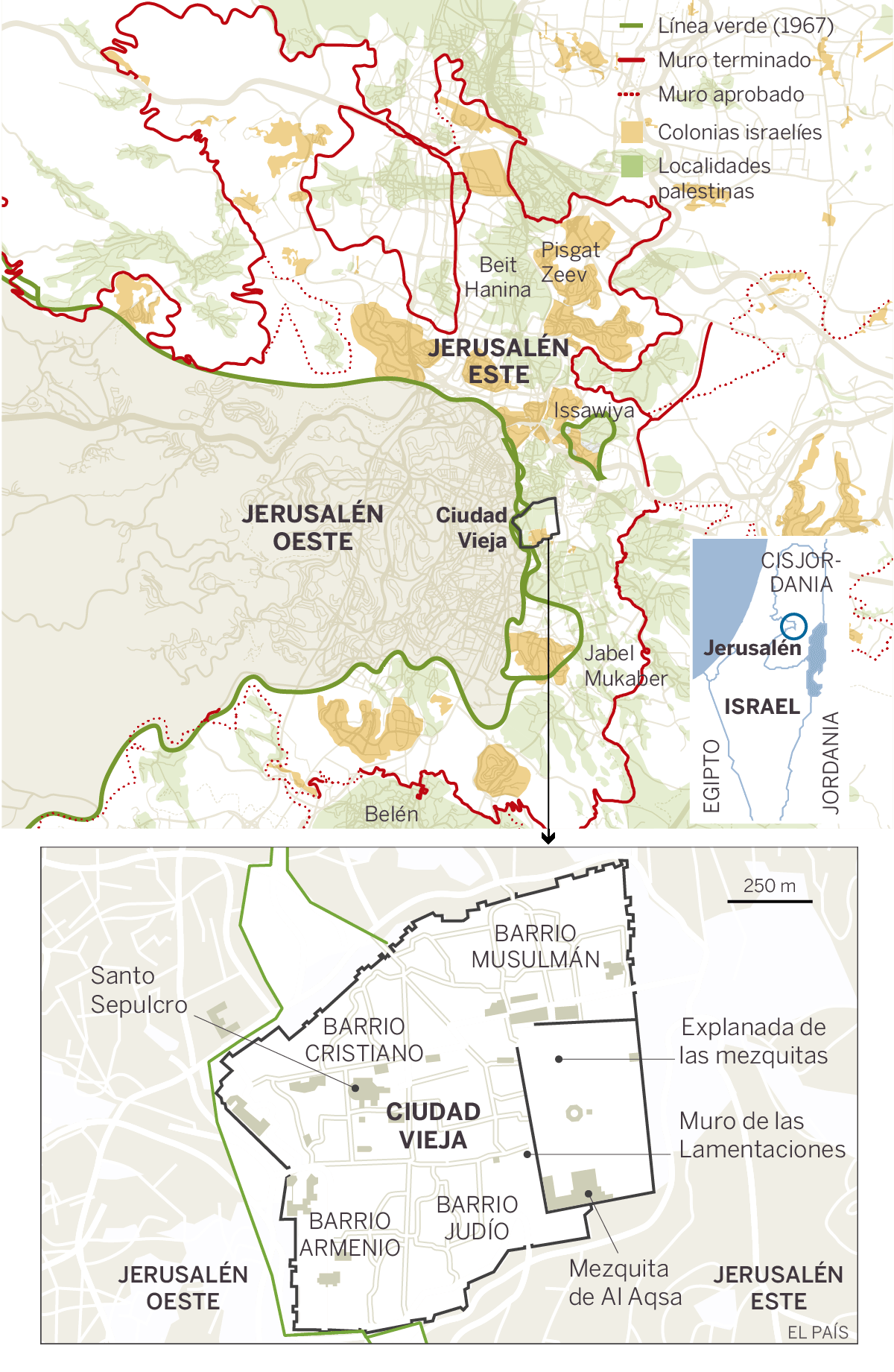

Pocos expertos creen que el giro sea tan aséptico. El reconocimiento alcanza la médula de las relaciones palestino-israelíes. Jerusalén no es solo una ciudad o una capital. Es un símbolo. Un lugar roto por la historia, cuarteado por siglos de luchas y ocupaciones hasta formar un rompecabezas que nadie ha logrado resolver. Reclamada por israelíes y palestinos, la comunidad internacional había soslayado el dilema edificando sus embajadas en Tel Aviv y dando a esta tierra milenaria un estatuto más propio del limbo que de una nación desarrollada.

La decisión de Trump acaba con esta distancia y toca carne viva. De un manotazo impone un nuevo equilibrio de fuerzas. El tablero proisraelí gana ficha y los palestinos retroceden, abriéndose otra vez la espita del conflicto. “Esto es un disparate de dimensiones históricas. Los intereses de Estados Unidos van a quedar dañados por muchos años y la región se vuelve mucho más volátil”, ha afirmado en un comunicado John Brennan, exdirector de la CIA (2013-2017).

Para amortiguar las reacciones adversas, la Casa Blanca ha tratado de deslindar el reconocimiento de Jerusalén de cualquier negociación. “Durante años, hemos mantenido la ambigüedad para facilitar el proceso, pero ahora consideramos que la ubicación física de la embajada no es materia de un posible acuerdo y que, en todo caso, no cambia en nada nuestra política en la zona”, detalló un responsable del Departamento de Estado. El mismo Trump, en su discurso, ha insistido en que EEUU sigue apoyando un acuerdo de paz y que la decisión no afecta al estatuto de soberanía de Jerusalén ni a la demarcación de fronteras. “Mantenemos nuestro compromiso de un pacto aceptable para ambos. Es tiempo de diálogo, no de violencia”, afirmó el presidente.

En este intento de rebajar la tensión, los portavoces de la Casa Blanca han recalcado que el desplazamiento de la Embajada de Tel Aviv a Jerusalén requerirá años. Han alegado para ello todo tipo de motivos de seguridad, burocráticos y constructivos, e incluso han recordado que Trump ha vuelto a firmar el aplazamiento de seis meses que exige el Congreso para mantener la legación actual. Todo ello no ha podido ocultar que en esta jugada ha habido un ganador: Israel y sus halcones en la Casa Blanca. Entre ellos, el mismo presidente.

La declaración de Jerusalén es una promesa electoral del republicano. No pudo llevarla a cabo en mayo, cuando cumplía el plazo de la anterior prórroga, pero esta vez no ha dejado pasar la ocasión. Aunque la mudanza tardará y quizá, al igual que tantas cosas en Oriente Próximo, nunca se haga realidad, ha aprovechado para mostrarse ante sus financiadores electorales y sus votantes, sobre todo judíos y evangelistas, como el hombre que cumple su palabra. Con su declaración se ha desmarcado de sus antecesores, y ha reafirmado su vitola de político sin ataduras y casi marginal, capaz de quebrar los tabúes del pasado y construir una estructura de relaciones internacionales fiel a lo que él considera los intereses de Estados Unidos. Las consecuencias, como ya ocurrió con la salida del pacto contra el cambio climático, no importan demasiado.

Para los palestinos el mensaje es devastador. Con un proceso paz depauperado, Washington ha hecho oídos sordos a las grandes potencias europeas y musulmanas, y ha mostrado una vez más su lejanía de los compromisos históricos. La interpretación es clara. En este nuevo periodo, todo es mutable y ni siquiera la solución de los dos Estados es segura, si Israel la rechaza.

Pero poner a los palestinos cara a la pared, aunque solo sea en el terreno simbólico, no deja de ser una apuesta arriesgada. Una estrategia que en Oriente Próximo, donde los problemas se miden por siglos y no por años, puede fallar. O lo que es peor, reactivar la violencia. La llama eterna.

No hay comentarios:

Publicar un comentario